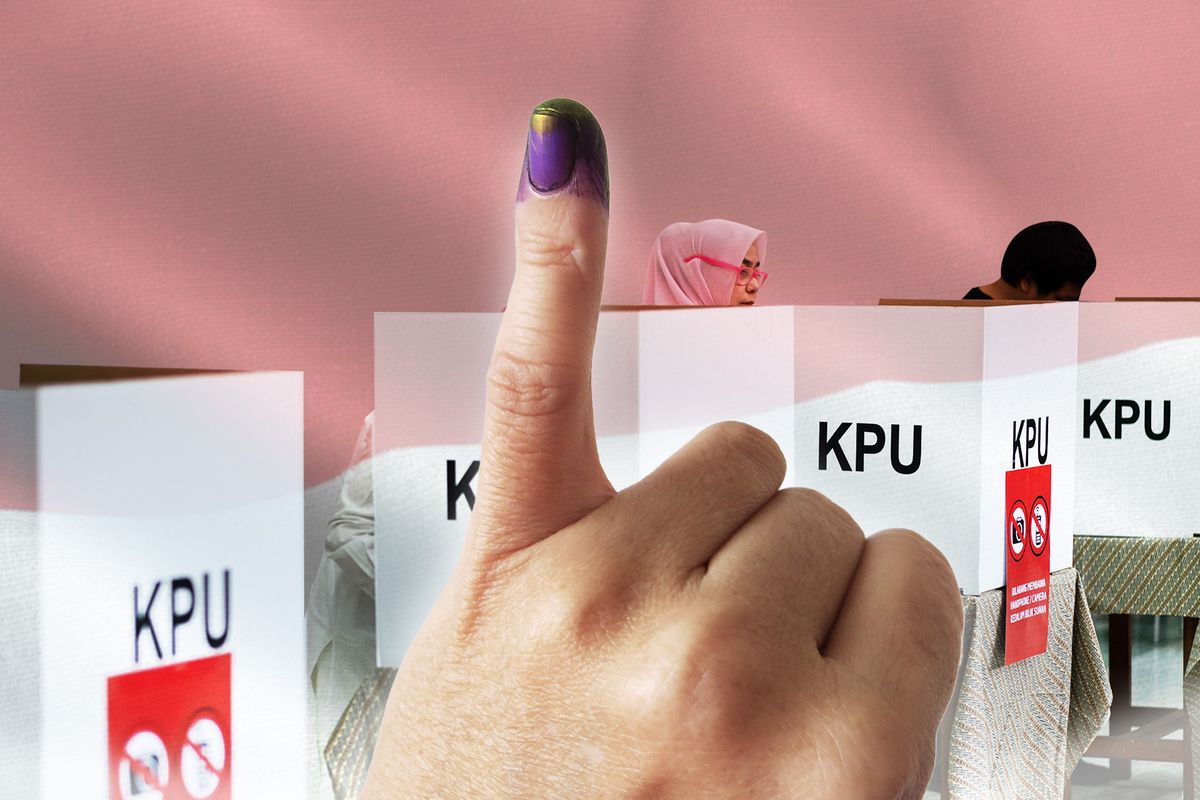

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Semua Parpol Bisa Usung Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK, Kamis (2/1/2024).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Suhartoyo mengatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan ini menjadi angin segar sekaligus kejutan karena MK akhirnya menghapus ambang batas pencalonan presiden setelah 36 kali digugat.

Lantas, mengapa MK kini berubah pendirian?

Dalam pertimbangannya, hakim MK Saldi Isra mengatakan, ambang batas pencalonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, berapapun besaran ambang batas itu.

Sebab, dengan ambang batas, tidak semua partai politik bisa memberikan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden," ucap Saldi.

Aturan threshold ini juga berpotensi hanya melahirkan dua pasangan capres-cawapres, bahkan berisiko menciptakan pasangan calon tunggal.

Menurut MK, hal itu setidaknya terlihat dari fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.

Padahal, pemilu yang hanya diikuti dua pasangan calon bisa membelah masyarakat, menciptakan polarisasi, dan mengancam kebinekaan Indonesia.

Oleh sebab itu, MK menilai mempertahankan ambang batas pencalonan presiden berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” kata Saldi.

Lewat putusan ini, MK juga menegaskan setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.

"Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Saldi.

Meski dapat mengusung calon sendiri, partai-partai politik tetap dibolehkan untuk berkoalisi dengan partai politik lain guna mengusung calon mereka.

Saldi Isra menegaskan, koalisi masih dimungkinkan dengan aturan tidak menyebabkan dominasi gabungan sehingga menyebabkan terbatasnya pilihan capres-cawapres.

Partai politik peserta pemilu juga diwajibkan untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres agar tidak mendapatkan sanksi.

"Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya," tutur Saldi.

Dalam pertimbangannya, MK meminta agar pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang bisa melakukan rekayasa konstitusi, misalnya dengan merevisi Undang-Undang Pemilu.

MK menyebutkan, rekayasa konstitusional ini diperlukan agar penghapusan presidential threshold tidak membuat pemilihan presiden diikuti terlalu banyak kandidat.

Selain catatan di atas, MK juga memberikan pedoman agar pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

Selain itu, perumusan rekayasa konstitusional harus melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaran pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Ada dua hakim MK yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion pada putusan ini, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic Foekh.

Keduanya mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dalam gugatan ini, yakni empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Anwar dan Daniel menuntut para pemohon untuk membuktikan kerugian konstitusi dengan lima syarat yang ketat dari MK.

Sebab, dari 36 gugatan terkait presidential threshold yang ditolak MK datang dari pemohon yang punya kedudukan hukum sebagai partai politik maupun warga negara yang berhak untuk maju pada pemilihan presiden.

Mereka berdua bahkan menyebut beberapa putusan yang menegaskan syarat kedudukan hukum para pemohon, seperti putusan 74/2020, putusan 66/2021, putusan 52/2022, dan putusan 80/2023.

"Bahwa pembatasan pihak yang dapat memohonkan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 bukan berarti bahwa norma a quo kebal untuk diuji, melainkan karena tiadanya kerugian konstitusional pemohon perseorangan warga negara Indonesia in casu para pemohon a quo," tulis bagian dissenting opinion dalam salinan putusan.

Selain itu, Anwar dan Daniel juga menyebut bahwa dalam waktu berdekatan ada permohonan yang sama yang diajukan oleh empat orang dosen, badan hukum yayasan, serta pegiat pemilu.

Norma terkait kedudukan hukum ini juga diarahkan pada empat perkara lain yang dinyatakan gugur karena kehilangan obyek hukum setelah putusan 62/2024 dibacakan di persidangan.

"Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan para pemohon tidak dapat diterima," tulis pandangan berbeda Anwar Usman dan Daniel Yusmic.