PPN 12%, Buah Simalakama dari Jokowi untuk Prabowo

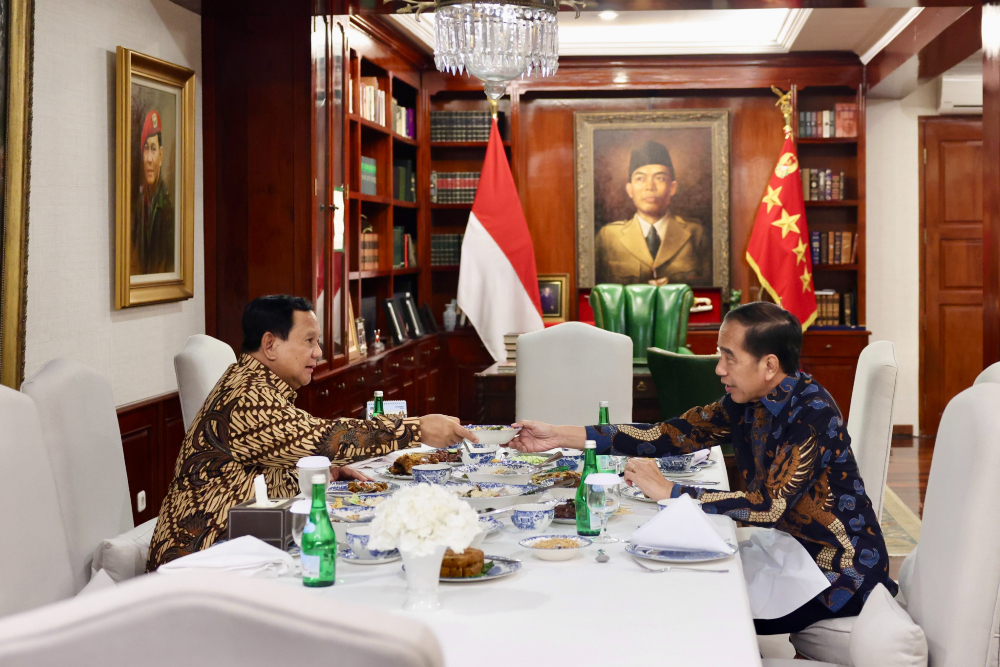

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% dinilai sebagai buah simalakama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diwariskan pemimpin sebelumnya, Joko Widodo.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiyansyah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah bisa mengatur tarif PPN di rentang 5%—15%.

Menurutnya, Prabowo yang telah mengamati situasi ekonomi, melihat kenaikan pajak ini sebagai "obat pahit pilihan" dari konsekuensi kebijakan pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang bisa dipandang sebagai buah simalakama.

"Ini memang beban dari Jokowi, sehingga menjadi buah simalakama bagi Prabowo," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/12/2024).

Lebih lanjut, menurut Trubus, salah satu alasan Prabowo mengambil sikap memilih kenaikan PPN ini adalah besarnya beban fiskal yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Lalu, janji-janji kampanye dan besarnya kabinet Prabowo pun membuat kebutuhan belanja kian jumbo.

Pemerintah saat ini harus menanggung utang negara yang cukup tinggi, dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya sekitar Rp 3.200 triliun, sementara utang negara terhitung sangat besar.

"Pemerintah utang cukup tinggi peninggalan Jokowi, sedangkan APBN sekitar Rp3.200 triliun tidak cukup menambal utang yang cukup banyak, akhirnya larinya pajak naik semua sehingga masyarakat akan menjerit meskipun menengah ke bawah," katanya.

Dia melanjutkan bahwa meskipun kenaikan PPN sudah menjadi bagian dari UU HPP yang telah disahkan, tetapi regulasi ini masih memungkinkan untuk dievaluasi.

Salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Prabowo, kata Trubus, adalah penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) apabila kondisi darurat atau ketimpangan sosial makin parah.

"Jika terjadi force majeure atau kondisi darurat, pemerintah bisa mengambil langkah luar biasa dengan mengeluarkan Perppu," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini sudah sah, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, tergantung pada situasi yang berkembang.

Kenaikan PPN menjadi salah satu cara untuk mengatasi kekurangan penerimaan pajak dan meningkatkan pendapatan negara, yang sangat dibutuhkan untuk menutupi defisit anggaran. Namun, dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha menjadi perhatian utama.

Trubus menegaskan pentingnya melihat kondisi lapangan kerja dan daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh dengan kenaikan pajak ini. Khususnya dalam melihat asas keadilan dan gotong royong.

Menurutnya, meskipun dibanjiri banyak insentif, tetapi dengan belum ada penjelasan kriteria barang mewah dan premium yang akan dikenakan, maka pedagang di lapangan akan memberlakukan harga yang sama untuk kenaikkan setiap barang dengan tidak ada pihak yang menindak.

Belum lagi batas insentif tidak hanya 2 bulan, sehingga setelah waktu yang ditentukkan Prabowo bisa menaikkan lagi harga komoditas lainnya.

"Meskipun mengeluarkan Perppu hanya boleh jika situasi mendesak atau force majure jika ketimpangan sosial, tetapi ini juga tergantung political will. Apabila Prabowo ingin ekonomi naik 8%, maka seharusnya memantapkan dulu di lapangan kerja dan daya beli sebelum menaikkan PPN," pungkas Trubus.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memastikan bahwa penerapan tarif PPN 12% bakal menjadi catatan hitam jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang bakal dimulai per 1 Januari 2024 memberikan efek yang luas terhadap masyarakat. Apalagi, pelaku usaha juga melayangkan protes keras terhadap langkah tersebut.

"PPN 12% akan jadi catatan hitam paling bersejarah di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena efek nya luas ke masyarakat, pelaku usaha juga protes ini ibaratnya program Prabowo mengorbankan banyak pihak," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/12/2024).

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang membuat pemerintah memaksakan untuk menerapkan PPN 12%. Pertama, pemerintah sedang butuh penerimaan pajak untuk biayai kebutuhan pembayaran bunga dan utang jatuh tempo.

Apalagi, kata Bhima, total debt service tahun depan mencapai Rp1.300 triliun setara 59,3% total target penerimaan perpajakan 2025.

"Utang ini jadi masalah serius kalau sampai pemerintah gagal bayar utang bisa sentimen negatif di pasar keuangan, rupiah bisa melemah drastis," katanya.

Kedua, Bhima melanjutkan bahwa kebutuhan program quick win seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lumbung pangan atau food estate akan menguras anggaran yang sangat besar.

Pemerintah akhirnya mencari jalan pintas dengan menganggap PPN sebagai solusi menambal defisit APBN yang nyaris menyentuh 3% karena besarnya dana untuk program 2025.

Bhima pun menyebut bahwa alasan terakhir kenaikan tarif PPN 12% dianggap cara paling mudah mendapatkan pemasukan baru dibanding kerja keras lainnya seperti mengejar kepatuhan pajak dan memajaki kekayaan.

"Pemerintah ini kan tidak mau susah mikir, suka jalan pintas, maka siapapun bisa dengan mudah naikan tarif pajak. Sementara kejar pajak kekayaan atau wealth tax butuh kerja ekstra untuk cocokkan data, penagihan hingga mengejar aset diluar negeri. Karena malas, maka yang diburu adalah wajib pajak eksisting," pungkas Bhima.